Tanggal 30 Maret diperingati setiap tahun sebagai Hari Film Nasional. Tepat di waktu yang sama, 71 tahun lalu, Usmar Ismail melakukan pengambilan gambar film Darah dan Doa (1950). Film yang ia buat di bawah payung studio Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia). Kebanyakan orang bisa jadi mengenali Usmar Ismail lewat film seperti Lewat Djam Malam (1954) dan Tiga Dara (1956). Akan tetapi, ia sebenarnya telah memproduksi lebih dari 20 film semasa hidupnya, salah satunya Tjitra (1949). Film yang diproduksi ketika Usmar masih bergabung dengan perusahaan Belanda bernama South Pasific Film Corporation.

Film buatan Usmar memiliki genre yang beragam: drama, komedi satire, musikal, bahkan film aksi. Tjitra adalah film drama yang mengangkat kisah percintaan sepasang adik-kakak tiri anak dari janda Suriowinoto, pemilik pabrik tenun dan perkebunan kapas Djawa Timur. Keduanya jatuh cinta dengan Tjitra, anak pungut keluarga yang menjadi adik mereka. Salah seorang dari adik-kakak tersebut, Harsono, lantas menghamili Tjitra. Namun, perempuan itu justru menikah dengan sang saudara, Sutopo, untuk formalitas belaka. Sebab Harsono memilih tinggal di luar kota bersama perempuan lain.

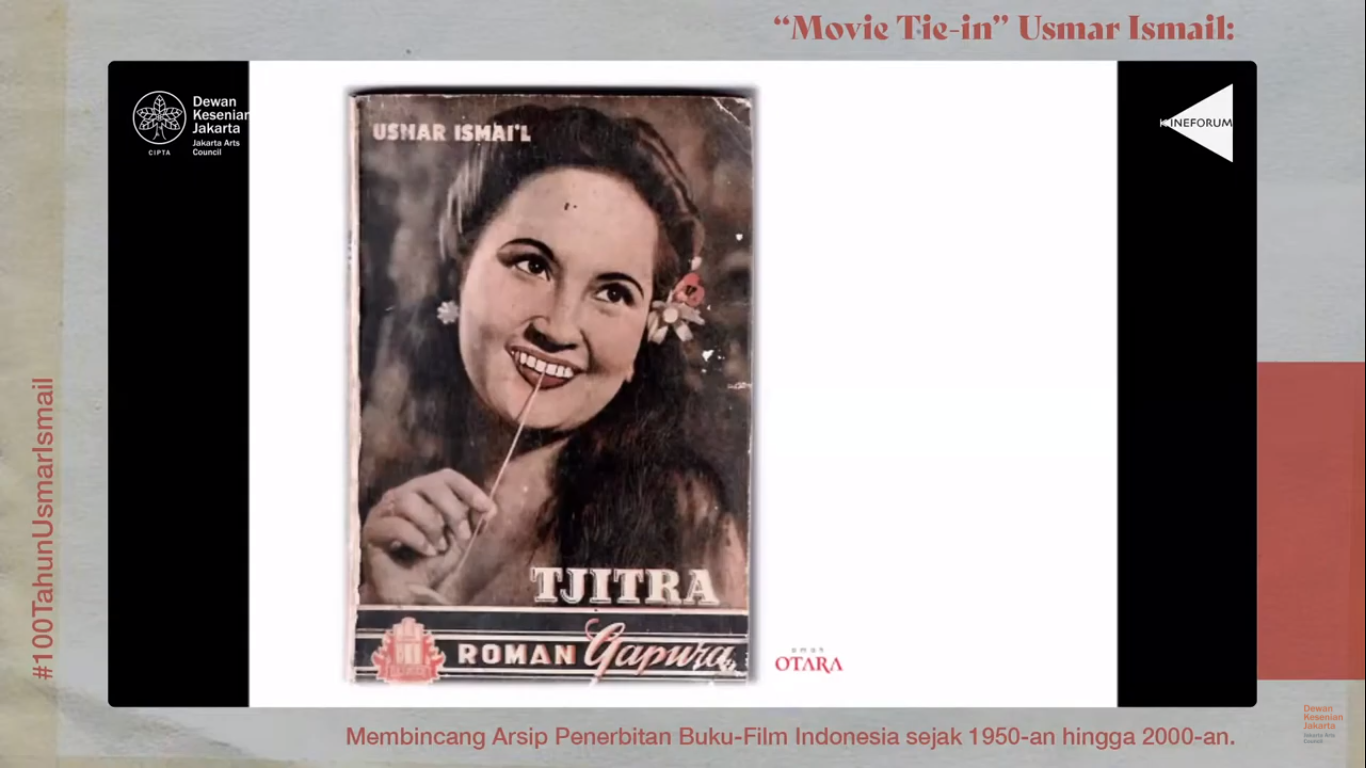

Arsip film Tjitra, menurut laman filmindonesia.or.id, kini tersimpan di Sinematek Indonesia. Meski begitu, karya Usmar Ismail itu juga diadaptasi menjadi novel oleh penerbit Gapura N.V Djakarta pada 1950 dengan judul serupa. Penulisnya adalah Usmar sendiri. Buku tersebut lantas disebut buku jenis movie tie-in.

Jadi Buku Movie tie-in Pertama

Lebih lanjut mengenai movie tie-in, Sahabat Seni Nusantara, Kineforum, dan Dewan Kesenian Jakarta pada Sabtu (20/3) lalu mengadakan diskusi virtual bertajuk “’Movie Tie-in’ Usmar Ismail: Membincang Arsip Penerbitan Buku-Film Indonesia sejak 1950-an hingga 2000-an.”

Salah satu pengisi diskusi tersebut, penulis sekaligus cerpenis, Donny Anggoro, menyebut istilah movie tie-in bisa diartikan sebagai “buku lintas media.” Sebab produk movie tie-in ditujukan bagi pembaca yang ingin tahu dan mendalami cerita, karakter, atau hal lain dari sebuah film yang tengah beredar. Bentuk buku yang dimaksud tidak melulu dalam format novel. Komik atau skenario pun –selama masih terkait dengan film– bisa dikategorikan sebagai buku movie tie-in.

Donny Anggoro menyebut novel Tjitra merupakan buku movie tie-in pertama dalam sejarah industri penerbitan buku di Indonesia. Ia mengatakan produk serupa juga ada di periode 1970-an dan 1980-an, lewat buku novelisasi serial James Bond 007, Superman, dan Flash Gordon. Pada tahun 2000-an, lanjutnya, terbitan movie tie-in pun bermunculan, seperti buku skenario Ada Apa dengan Cinta (2002) dan buku Catatan Seorang Demonstran dari film Gie (2005).

Pengisi diskusi lainnya, Deddy Oktara, yang juga seorang kolektor menyebut memiliki novel Tjitra. Deddy memperoleh buku tersebut di Semarang 21 tahun yang lalu. Dari Tjitra, Deddy kemudian mulai mengumpulkan buku movie tie-in lain terbitan Gapura N.V Djakarta yang terhimpun dalam seri Roman Lajar Putih. Hasilnya, ia mendapatkan novel lain dari adaptasi film Anggrek Bulan (1948), Gadis Desa (1949), dan Bengawan Solo (1949). Deddy mengatakan beberapa novel yang ia dapatkan itu filmnya sudah tidak terarsip, sehingga tak bisa ditonton lagi. Makanya ia berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin buku movie tie-in agar orang-orang juga bisa mengetahui cerita filmnya.

Antara Media Promosi dan Artefak Budaya

Definisi movie tie-in sekilas mendatangkan pemikiran bahwa produk ini ada karena keperluan promosi film. Anggapan itu tidaklah keliru. Buku dalam hal ini dilihat sebagai media yang mampu menarik perhatian khalayak untuk menikmati filmnya. Karena buku movie tie-in umumnya diterbitkan sebelum film dirilis. Cara seperti ini bisa jadi efektif mendongkrak jumlah penonton, meski diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahuinya secara persis.

Ada pendapat menarik yang diutarakan salah satu peserta diskusi, Ifan Ismail, dari Kineforum. Ifan menyinggung buku movie tie-in dapat dilihat sebagai sebuah artefak budaya. Sebuah buku, apa pun jenisnya, bisa jadi dipandang tak seberapa bernilai ketika ia terbit. Tapi, buku tersebut bisa menjadi berharga seiring berjalannya waktu, sebab mampu memberikan gambaran terkait fenomena yang terjadi di era itu.

Baca juga: Mengambil Semangat Usmar Ismail dalam Produksi Film “Suloh”

Urgensi keberadaan buku movie tie-in dengan demikian semakin tinggi, mengingat film-film yang menjadi sumber adaptasi banyak yang sudah hilang. Seperti yang sempat disinggung Deddy Oktara di awal. Deddy pun tak menyebut lebih lanjut film-film apa saja yang ia maksud. Namun buku movie tie-in yang ia miliki sebagian besar adaptasi film-film yang dirilis tahun 1940-an dan 1950-an.

Oleh karena itu, pengarsipan buku-buku movie tie-in yang mengadaptasi film Indonesia pun tak kalah pentingnya. Buku-buku tersebut bisa menjadi bahan untuk membedah fenomena dan kisah terkait film di periode waktu tertentu. Di samping soal pengarsipan, kemudahan akses terhadap buku-buku itu pun juga perlu diupayakan. Kolaborasi antara mereka yang menyimpan buku– entah kolektor atau institusi– dengan kritikus, periset, penulis, dan jurnalis harus terus digiatkan, agar pengetahuan soal film Indonesia semakin berkembang.